您现在的位置是: 首页 > 气候变化 气候变化

淮南天气预报2345_淮南天气预警

tamoadmin 2024-07-11 人已围观

简介1.中科院大气所和气科院有何区别?地质灾害**预警信号是指24小时内地质灾害发生的风险较高。地质灾害气象风险预警等级划分:按照地质灾害发生的风险,地质灾害气象风险预警分为四级,由弱到强分别为:蓝色(四级):表示24小时内地质灾害发生有一定风险。**(三级):表示24小时内地质灾害发生风险较高,为准备级,告知到受威胁群众及相关工作人员,做到思想警惕,行动上有所准备。橙色(二级):表示24小时内地质灾

1.中科院大气所和气科院有何区别?

地质灾害**预警信号是指24小时内地质灾害发生的风险较高。

地质灾害气象风险预警等级划分:

按照地质灾害发生的风险,地质灾害气象风险预警分为四级,由弱到强分别为:

蓝色(四级):表示24小时内地质灾害发生有一定风险。

**(三级):表示24小时内地质灾害发生风险较高,为准备级,告知到受威胁群众及相关工作人员,做到思想警惕,行动上有所准备。

橙色(二级):表示24小时内地质灾害发生风险高,为待命级,为撤离做好一切准备。

红色(一级):表示24小时内地质灾害发生风险很高。为撤离级,按照防灾减灾预案确定的路线、地点进行有组织的撤离,如发生灾害要同时组织开展自救互救行动。

地质灾害气象风险预警的含义

地质灾害气象风险预警是指自然资源、气象等相关部门根据地质背景、地质灾害发生和变化规律,结合降水情况及天气预报预测结果,通过会商、研判,作出发生地质灾害的可能性预测,并联合向社会公众发布预警信息,要求有关单位和人员采取相应预防措施的行为。

地质灾害气象风险预警的发布

根据《地质灾害防治条例》,我国实行地质灾害预报制度。预报内容主要包括地质灾害可能发生的时间、地点、成灾范围和影响程度等。地质灾害预报由县级以上人民政府自然资源主管部门会同气象主管机构发布。任何单位和个人不得擅自向社会发布地质灾害预报。

以上内容参考:百度百科-地质灾害**预警信号

以上内容参考:淮南市人民政府-什么是地质灾害**预警?

中科院大气所和气科院有何区别?

江北雷雨大作江南酷热难耐

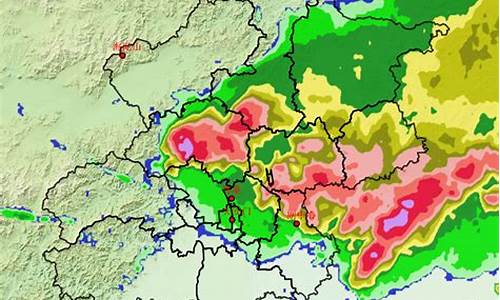

伴随副高减弱南退,淮河以北和江淮之间处在副高边缘,加上北方冷空气南下,该地区出现明显的强对流天气。合肥、淮北、宿州、蚌埠等市发布了不同级别的雷灾预警,阜阳、淮南等地发布了大风蓝色预警。省气象台于昨天13时左右发布了雷电警报,15时30分变更为雷电橙色预警信号,称预计6小时内淮北中南部和江淮之间大部分地区发生雷电活动的可能性很大,伴有8级以上大风、短时强降水和冰雹。

强对流天气袭击皖北时,南部再次出现高温,江南部分城市最高气温超过37℃,马鞍山、黄山等地发布了高温橙色警报。有50多个市、县气象台发布了不同的灾害天气警报。

首次发布雷电预警

根据《气象灾害预警信号发布与传播办法》,雷电预警分为三级,分别以**、橙色和

红色从低到高表示。橙色信号的防御措施是:政府及相关部门按照职责落实防雷应急措施;人员应当留在室内,并关好门窗;户外人员应当躲入有防雷设施的建筑物或者汽车内;切断危险电源,不要在树下、电线杆下、塔吊下避雨;在空旷场地不要打伞,不要把农具、羽毛球拍、高尔夫球杆等扛在肩上。

大雨为全省大部“冲凉”

江淮之间北部和淮北阴天有中等雷阵雨,部分地区暴雨;其他地区多云到阴天有雷阵雨;全省阴天,江北有中等阵雨或雷雨,沿淮到沿江部分地区大雨到暴雨,江南有阵雨或雷雨。

中国科学院大气物理研究所(以下简称大气所)的前身是1928年成立的原国立中央研究院气象研究所。1950年1月,中国科学院将气象、地磁和地震等部分科研机构合并组建成立中国科学院地球物理研究所。1966年1月,根据我国气象事业发展的需要,中国科学院决定将气象研究室从地球物理研究所分出,正式成立中国科学院大气物理研究所。大气所是中国现代史上第一个研究气象科学的最高学术机构,目前已发展成为涵盖大气科学领域各分支学科的大气科学综合研究机构。

大气所主要研究大气中各种运动和物理化学过程的基本规律及其与周围环境的相互作用,特别是研究在青藏高原、热带太平洋和我国复杂陆面作用下东亚天气气候和环境的变化机理、预测理论及其探测方法,以建立“东亚气候系统”和“季风环境系统”理论体系及遥感观测体系,发展新的探测和试验手段,为天气、气候和环境的监测、预测和控制提供理论和方法。

大气所现设有2个国家重点实验室,3个中国科学院重点实验室,4个所级实验室和研究中心。国家重点实验室包括:大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室、大气边界层物理与大气化学国家重点实验室;院重点实验室包括:中国科学院东亚区域气候—环境重点实验室(全球变化东亚区域研究中心)、中国科学院中层大气和全球环境探测重点实验室、中国科学院云降水物理与强风暴重点实验室;所级实验室和研究中心包括:国际气候与环境科学中心、竺可桢—南森国际研究中心、季风系统研究中心、中国生态系统研究网络大气分中心。另外还设有所公共技术服务中心和低层大气探测部。在河北香河、兴隆、安徽淮南、吉林通榆设有野外综合观测站。中国科学院气候变化研究中心和中国科学院减灾中心挂靠在大气所。目前,大气所拥有SGI F4000超级计算机集群服务器系统、一座用于研究城市大气污染和大气边界层物理的高325米的气象观测铁塔以及边界层遥感探测系统和中层大气探测系统等设备。

中国气象科学研究院隶属于中国气象局,其前身为1956年8月成立的中央气象科学研究所,1978年更名为中央气象局气象科学研究院,1991年更为现名。中国气象科学研究院是我国大气科学领域学科种类最多、规模最大的科研机构,是以研究雷电防护与大气探测、人工影响天气、灾害天气、气候与气候系统、生态环境与农业气象、数值模式以及大气成分等为主攻方向的我国大气科学综合研究基地,是我国大气科学研究,特别是应用基础研究和技术开发的中坚和高层次人才的培养基地。

2000年被国家科技部遴选为国家公益类科研院所科技体制改革试点单位,2001年起进入科技部支持的国家公益类研究院。科技部下达改革后的人员编制为250人。2004年10月14日通过国家科技部、财政部和中编委联合组织的科技体制改革工作联合评估验收,并对我院的深化改革给予了高度评价,认为“气象科研院所科技体制改革取得明显成效。改革后,科技人员任务饱满,国内外学术交流活动活跃,科研能力大幅度提高,使创新能力明显增强。人才整体结构得到明显的优化,形成了一支以中青年科技人员为主体,学历和年龄结构明显改善的朝气蓬勃的科研队伍,学科带头人的数量不断增加。气象科研与业务结合更加紧密,气象科技对业务发展的支撑能力和服务能力持续提高”。现设有5个职能处,7个研究所(中心)、1个国家重点开放实验室(灾害天气国家重点实验室)和2个中国气象局部门级重点开放实验室(云雾物理实验室、大气化学实验室),另有研究生部和大气科学信息部等两个科研支撑机构。中国气象局大气成分观测与服务中心以及中国气象局数值预报创新基地也设在我院。我院还设有遥感与气候信息开放研究实验室、雷电物理与防护工程实验室、风能太阳能资源实验室以及和中国科学院青藏高原所、中国科学院寒旱所联合共建的冰冻圈与环境联合重点实验室。

现有一支老中青相结合、以青年人为主体、结合中国气象现代化建设在国际大气科学前沿领域中进行研究的实力较为雄厚的科研队伍。现有中国科学院院士1名,中国工程院院士1名;正研级科研人员50名,副研级科研人员107名。有博士和硕士学位的人员分别为76人和72人,分别占基地岗位人数的45.2%和42.9%;45岁以下研究员占研究员总人数的71.4%。全院有52名科研人员享受政府特殊津贴,并拥有荣获国家杰出青年基金、国家百千万人才工程、中国气象局特聘专家等青年科技人才。